|

|

|

|

|

SCHEDA DIDATTICA 15 |

|

LE

CORREZIONI OTTICHE |

|

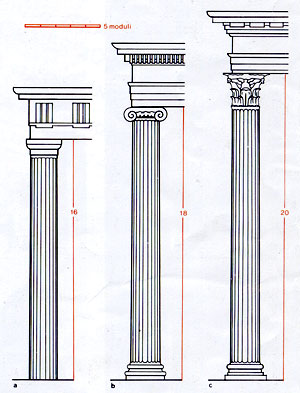

L'espressione correzioni ottiche indica gli

accorgimenti utilizzati per correggere le "deformazioni

ottiche", cioè le distorsioni della vista. Lo scopo

finale è dare un’impressione di perfezione e coerenza

formale.

Le correzioni ottiche si applicano sia all'architettura

che alla scultura e pittura. I primi ad usarle in modo

sistematico sono stati i

Greci.

|

IL TEMPIO GRECO

Nell'antica

Grecia la costruzione di un tempio era regolata da

una serie di norme ricorrenti (canone)

fissate

allo scopo di dare

all'edificio un aspetto equilibrato, armonico e

oggettivo.

Due erano gli elementi fondamentali della

costruzione, la simmetria (accordo delle misure)

e l'euritmia (armonia).

Secondo lo storico romano VITRUVIO "la

composizione del tempio è una simmetria... La

simmetria nasce dalla proporzione… La proporzione è

la commisurabilità di ogni singolo membro dell’opera

e di tutti i membri nell’insieme dell’opera, per

mezzo di una determinata misura o modulo…".

Per modulo si intende una unità di misura

convenzionale che regola il rapporto tra le varie

parti che compongono un edificio e tra di esse e il

tutto; in genere è il raggio alla base del fusto

della colonna. Nel canone dell'ordine dorico

l'altezza della colonna è di 16 moduli, in quello

dell'ordine ionico è di 18 moduli e in quello del

corinzio è di 20 moduli (foto a destra).

Il canone trova un'applicazione anche nella scultura

(Doriforo

di Policleto).

Ancora

VITRUVIO definisce l'euritmia "… il

bello e grato aspetto cagionato dalla disposizione

delle membra. Si ha quando di dette membra

corrisponde l'altezza con la lunghezza e la

larghezza con la lunghezza, e insomma tutte le cose

hanno giusta proporzione". L'euritmia regola, ad

esempio, il numero e la distribuzione delle colonne:

nel

tempio periptero il numero di

colonne sui lati lunghi deve essere il doppio + 1

rispetto a quello sui lati brevi (6 / 13 nell'ordine

dorico; 8 / 17 nell'ordine ionico).

Possiamo dire che la simmetria riguarda la

quantità, interessando la corrispondenza tra le

parti in termini di misure (proporzione), mentre

l'euritmia riguarda la qualità, perché regola la

collocazione e distribuzione delle parti. Secondo lo

storico dell'arte PANOFSKY "Il

concetto di euritmia … deriva da quei 'correttivi ottici' che, aumentando o diminuendo le dimensioni,

che |

|

sarebbero corrette da un punto di vista

oggettivo, neutralizzano le alterazioni

soggettive dell'opera d'arte" (Il significato delle arti

visive, Torino 1962).

I

'correttivi

ottici' di Panofsky, cioè le

correzioni ottiche,

consistono quindi nella modifica di alcuni

dettagli della costruzione in modo da correggere

determinati effetti di curvatura delle linee o

di sproporzione (deformazioni ottiche)

dovuti a punti di vista e condizioni di luce

particolari. Le |

L'URBANISTICA

Le

correzioni ottiche sono state applicate anche nell'urbanistica,

ad esempio nella creazione di piazze monumentali in particolari

condizioni di spazio.

|

|

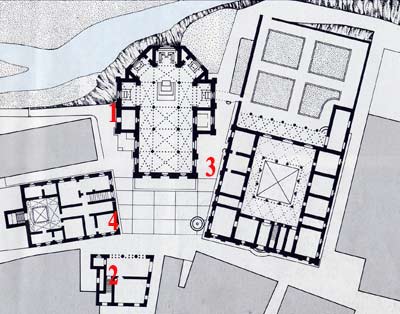

È il caso della

Piazza di Pienza,

realizzata da BERNARDO ROSSELLINO tra il 1460 e il

1464.

L’architetto progetta la piazza e gli importanti

edifici affacciati su di essa - una chiesa e tre

grandi palazzi - su richiesta di papa Pio II

Piccolomini.

Lo spazio a disposizione lo condiziona fortemente:

un'area di piccole dimensioni, stretta da un lato

dalla via principale, che segna una lieve curva, e

dal lato opposto da un dirupo.

Rossellino costruisce il Palazzo Pubblico (2)

al di là della strada e di fronte, in corrispondenza

del dirupo, il Duomo (1). Tra i due edifici

rimane uno spazio ampio poco più di 20 metri. Decide

allora di dare alla piazza non una forma

quadrata ma trapezoidale, ponendo sui lati

divergenti i Palazzi Piccolomini o Papale (3)

e Vescovile (4).

Per chi viene dalla via principale, perciò, la

prospettiva è capovolta. Sappiamo che secondo

l'ottica naturale le parallele appaiono

congiungersi all’infinito e quindi, a Pienza, i

palazzi laterali avrebbero dato l'impressione di

convergere verso il Duomo, riducendo ulteriormente

le già ridotte dimensioni della piazza e 'allontanando'

il Duomo sul fondo. Rovesciando la prospettiva, per

correggere la deformazione ottica, Rossellino

allarga illusionisticamente la piazza e 'avvicina'

il Duomo, che acquista inoltre imponenza e

monumentalità.

Una soluzione veramente geniale. |

|

a

a |

|

|

Così geniale che

anche altri

architetti

l’applicheranno

dopo di lui: per

esempio

MICHELANGELO, nella

Piazza del Campidoglio

(dal 1536) (a), e

GIANLORENZO BERNINI, nel

Sagrato di San Pietro in

Vaticano

(dal 1656) (b),

entrambe a Roma.

|

| |

b

|

LA SCULTURA

Le correzioni ottiche

venivano utilizzate anche

nella scultura, in

particolare per le statue

che erano collocate nella

parte alta degli edifici:

questo perché la visione da

lontano e dal

basso implica

inevitabilmente delle

deformazioni che alterano la

coerenza formale delle

immagini.

Per quel che

riguarda gli

scultori

greci

PLATONE (IV

secolo a.C.)

osserva che

coloro che

creano

"sculture

di

grandi

dimensioni"

alterano le

proporzioni

naturali delle

figure

riprodotte in

quanto se

mantenessero

"la

proporzione

oggettiva fra le

parti ... le

proporzioni

superiori

parrebbero più

piccole del

dovuto, e più

grandi quelle

inferiori,

perché noi

vediamo quelle

da maggior

distanza, queste

più da vicino";

quindi i suoi

contemporanei "calcolano

come le loro

opere

appariranno,

risulteranno

all'infermo

senso dell'uomo,

e ciò fanno

alterando,

manipolando,

inventando le

regole della

prospettiva e

altrettanti

inganni".

E famoso è un

aneddoto

riportato dal

grammatico

bizantino

GIOVANNI TZETZES

(XII secolo) a

proposito di una

gara fra gli

scultori Fidia e

Alkamenes, cui

gli ateniesi

avevano

commissionato

due statue di

Athena da porsi su un

colonnato. Vista

da vicino la Athena di Fidia

appariva

sproporzionata,

perché la testa

era troppo

grande rispetto

al corpo; ma una

volta che le due

statue erano

state messe

nella collocazione

prevista, in

alto, solo

quella fidiaca

appariva armoniosa e

anatomicamente coerente,

perché 'corretta' nelle sue

proporzioni in base alla

visione dal

basso e da

lontano. |

b

|

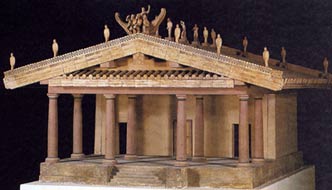

Anche gli

scultori

etruschi

alteravano le

proporzioni

delle statue

disposte sul

tetto dei templi

(sculture

acroteriali)

(a), come

testimonia uno

dei capolavori

della statuaria

etrusca del VI

secolo a.C., l’Apollo

di Veio

(b), che

con altre statue

di terracotta

era collocato

sulla trave

centrale del

tetto del Tempio

del Portonaccio

a Veio. Opera dI

VULCA.

modello di

tempio etrusco -

con sculture

acroteriali -

secondo la

descrizione di

VITRUVIO |

a

|

Nella

scultura

romana

un esempio

dell'uso di

questi

accorgimenti è

una statua

di Musa seduta

(I secolo a.C.),

di dimensioni

colossali (Roma,

Centrale

Montemartini),

che secondo gli

archeologi

doveva decorare

la scena

del Teatro di

Pompeo.

Se osserviamo la

statua

frontalmente ci

appare

sproporzionata e

sgraziata:

spalle e busto

troppo piccoli,

gambe

eccessivamente

lunghe, la mano

destra poco

visibile, solo

il piede

sinistro che

spunta dalle

pieghe della

veste; inoltre,

il panneggio del

mantello appare

piuttosto

piatto. Sembra

l'opera di uno

scultore

maldestro.

Ma se

immaginiamo la

statua nella sua

effettiva

collocazione, in

alto e secondo

una visione

angolata da

destra, allora

cambia tutto:

spalle e busto

appaiono

proporzionati,

dietro il piede

sinistro si

vedono le dita

del piede destro

che spuntano

dalla veste,

notiamo le

lunghe dita

affusolate della

mano destra,

abbandonata sul

grembo; e

rimaniamo

incantati dalla

resa raffinata e

molto

chiaroscurata

del panneggio

sul fianco

sinistro.

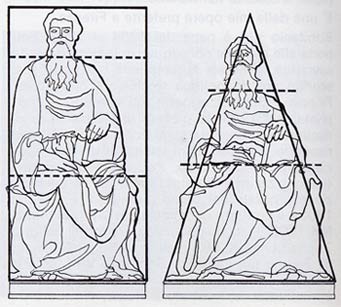

Anche in

epoca

rinascimentale,

come nella

scultura antica,

molti artisti

applicano le

correzioni

ottiche.

Un esempio è la

statua di

San Giovanni

evangelista

scolpita da

DONATELLO tra

1409 e 1411; era

destinata a

decorare una

nicchia,

sopraelevata,

sulla facciata

mai realizzata

del Duomo di

Santa Maria del

Fiore a Firenze.

Vista

frontalmente

è decisamente

sproporzionata,

col busto troppo

lungo, le spalle

cascanti e le

gambe corte,

coperte da un

panneggio

eccessivamente

frammentato. Ma

nella visione

dal basso le

proporzioni

diventano

naturali, il

busto si

accorcia, il

panneggio si

dispone in ampie

pieghe, il volto

trasmette

energia e

acquistano

importanza le

mani, in

particolare

quella poggiata

sul Vangelo: la

figura appare

quieta e

solenne, ma

anche potente e

animata da

spirito

visionario. |

|

|

|

|

Statua di Musa

La statua e lo

schema del San

Giovanni

evangelista (in

C. SEYMOUR,

Sculpture in

Italy

(1400-1500),

Penguin 1966) |

|

LA PITTURA

Correzioni ottiche erano

utilizzate anche dai

pittori, in particolare

negli

affreschi delle volte, delle cupole

e nella parte superiore

delle pareti, per evitare

che le immagini, poste a

molti metri di distanza

rispetto allo spettatore,

apparissero deformate o

fossero identificabili con

difficoltà.

Un esempio?

Il

Giudizio Universale nella

Cappella Sistina,

dipinto da Michelangelo tra

1536 e 1541, è di grandi

dimensioni (m

13,7 x 12,2

) e impone una visione

dal basso, sempre più

scorciata a mano a mano che

ci si avvicina alla parete

su cui è affrescato, opposta

a quella d'ingresso alla

cappella.

Il pittore è intervenuto in

due modi. Prima ha foderato

la parete da dipingere con

un muro in mattoni

leggermente inclinato (circa

26 centimetri) verso l'alto;

poi ha realizzato le quasi

400 figure in modo che le

loro proporzioni aumentino

in relazione alla loro

collocazione nell'affresco

(in basso, al centro o in

alto), variandone l'altezza

da 1,55 a 2,50 metri.

Con questi accorgimenti, che

correggono la prospettiva

naturale, le possenti figure

appaiono di grandezza

omogenea e tutte ben

visibili, anche da un punto

di osservazione molto

ravvicinato.

[sulla censura delle

immagini del Giudizio,

click]

|

|

|

|

|

|

(Giulia Grassi,

ottobre-dicembre 2009) |

|

|

|

|

|