|

|

|

|

|

SCHEDA DIDATTICA 4 |

|

LA

STATUARIA |

|

PERCEZIONE DI UNA SCULTURA A TUTTO

TONDO

Una scultura a

tutto tondo (statua o gruppo statuario) viene percepita in

modo diverso da un rilievo scolpito.

Il rilievo

scolpito impone una

visione

frontale e quindi la sua

osservazione è analoga a quella di

un’opera pittorica (supporto bidimensionale).

La

scultura a tutto

tondo, invece, è un

volume isolato nello

spazio e quindi la sua percezione varia in relazione al punto

di vista dell’osservatore, che può "vedere" effettivamente

solo la porzione inquadrata dal suo

sguardo. |

Ci sono

statue che si apprezzano pienamente solo frontalmente, nel senso che

è la visione frontale che ci fa comprendere chiaramente il

soggetto rappresentato e l’azione che compie.

È il caso del

Discobolo di

Mirone (460-450 a.C. circa). Solo di fronte appare

evidente che si tratta di un atleta che sta per lanciare il

disco, e si colgono bene la tensione e la concentrazione

che precedono il lancio. Solo di fronte percepiamo il senso di

'movimento bloccato' dell'atleta, come se l'istante tra il

sollevamento del braccio in cui si accumula la forza

necessaria e lo slancio del medesimo che proietta il disco

venga fermato, fissato in

un equilibrio sospeso ed eterno

(secondo linee-forza curve che si sovrappongono e si

bilanciano).

La visione frontale

riassume tutte le altre, come se la

statua

|

|

Altre statue, invece, non hanno un punto

di vista privilegiato ma sono fatte per girarci

intorno.

È il caso

del Ratto delle

Sabine del Giambologna

(1583). Ogni punto di vista propone uno scorcio diverso,

concluso in sé ma parziale, cosicché per cogliere la

complessità dell’opera è 'necessario' girare intorno ad

essa.

Il movimento dell'osservatore è del resto 'imposto'

dallo stesso scultore, che ha rappresentato i tre corpi (due

uomini e una donna) lungo linee-forza a "S", che imitano il

ritmo spiraliforme del serpente, dette per questo figure

serpentinate (che sono state

utilizzate in modo eccezionale da Michelangelo

Buonarroti). Queste linee

suggeriscono un ritmo avvolgente e saliente, e imprimono un

grande dinamismo alla composizione e un effetto di naturalezza

e scioltezza.

La scultura si presenta come una

forma

aperta nello

spazio.

|

|

|

|

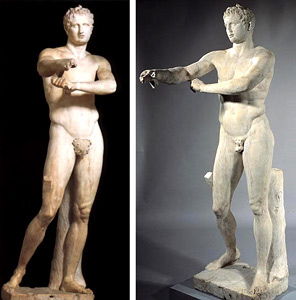

'APOXYÒMENOS' DI

LISIPPO

Lisippo di Sicione, scultore prediletto di

Alessandro Magno, è l'artista che rinnova il classico canone

di Policleto (esemplificato dalla statua del

Doriforo)

e propone un nuovo modo di rappresentare la figura umana.

Viene infatti considerato l'anticipatore della scultura

ellenistica.

La statua che esprime al meglio

queste novità è l'Apoxyòmenos (Αποξyόμενος, 'colui che

si deterge'), realizzato in

bronzo intorno al

320 a.C. e noto

in particolare da una copia romana in marmo (ai Musei

Vaticani). Rispetto al Doriforo le differenze sono

notevoli.

L'atleta non è rappresentato nella fase 'eroica'

dell'attività agonistica (mentre gareggia o trionfante dopo la

vittoria) ma in un gesto assolutamente banale, come quello del

detergersi dopo la gara, gesto che è proprio di chi ha vinto

come di chi ha perso: con uno strigile, uno strumento

in metallo, si toglie il sudore, la polvere e l'olio con cui

si era unto il corpo prima di confrontarsi nei

giochi.

Lisippo, poi, abbandona il canone proporzionale

policleteo, matematico e razionale, basato sul

principio dell'analoghìa / simmetria delle parti del

corpo. La testa è più piccola, il corpo è più snello e meno

possente cosicché la figura 'appare' più alta: l'euritmìa si sostituisce alla

simmetria.

Diversa è anche la ponderazione. Nel Doriforo il

rapporto incrociato tra arti inferiori e arti |

Doriforo di

Policleto

|

arti superiori

(chiasmo) dava alla figura una stabilità assoluta.

Nell'Apoxyòmenos c'è una contrapposizione (antitesi):

sono 'portanti' sia la gamba che il braccio sinistro (la prima

sostiene il peso del corpo, il secondo compie l'azione di

muovere lo strigile lungo il braccio opposto); all'inverso

sono 'liberi' sia la gamba che il braccio destro (la prima è

molto arretrata e ha uno scarto deciso verso l'esterno, il

secondo subisce l'azione dello strigile). All'equilibrio

statico se ne sostituisce uno dinamico.

La figura acquista

una elasticità nuova, e un senso di interno

dinamismo, che sono anche rafforzarti dal

protendersi in avanti delle braccia, un gesto in cui

qualcuno ha visto 'la conquista della terza

dimensione' nella statuaria. Il braccio destro

disteso in avanti e quello sinistro |

piegato, che celano

in parte il busto, producono un

gioco di luci e di ombre nuovo, che varia con il variare del

punto di vista dello spettatore, il quale tende

automaticamente a spostarsi di lato per cogliere l'azione da

un'altra angolazione. Al

punto

di vista unico, frontale, della statuaria classica, si

sostituisce una pluralità di punti di vista, cosicché la

figura non appare mai la stessa.

Lisippo affermava di voler

rappresentare gli uomini "come appaiono all'occhio", mutevoli

a seconda della luce e della visuale, nel variare continuo

della realtà. L'idealizzazione classica viene completamente

superata.

Volto dell'Apoxyòmenos |

|

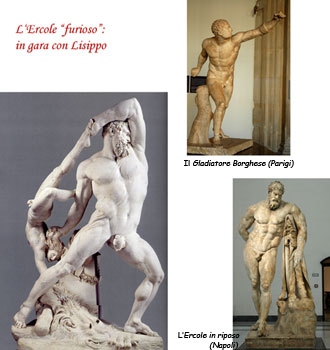

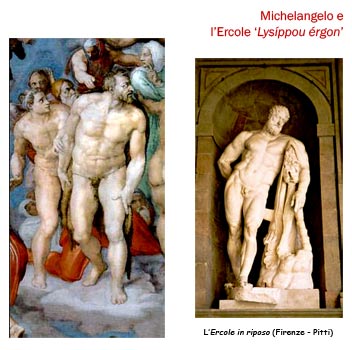

LISIPPO E GLI ALTRI

Lisippo è stato uno scultore molto

prolifico: gli scrittori antichi gli attribuivano circa

millecinquecento opere. L'influsso della sua scultura si

può cogliere in artisti vissuti millenni dopo di lui.

Alcuni insospettabili, come

Caravaggio. Altri più ovvi. Tra questi

ultimi, e molto

sinteticamente: Canova, col suo Ercole e Lica

(entro 1815) (vedi

Un eroe

italiano), e Michelangelo, con la figura del

Battista nel Giudizio Universale della Cappella

Sistina (1536-1541).

|

|

|

|

|

|

|

(Giulia Grassi, aprile 2009)

|

|

|

|

|

|