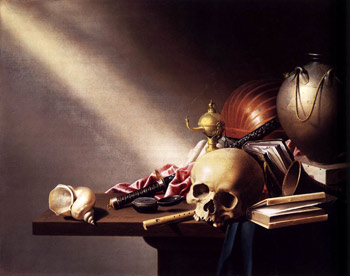

del

tempo del "sacro" e della "mitologia"

che appartengono al "per sempre", come

di quello della storia "pubblica" o

privata del ritratto che prevedono

avvenimenti e date precisi: questo il

cambiamento concettuale che occorre

sottolineare, indipendentemente

dall'eventuale portato simbolico che gli

oggetti presenti possono aver contratto"

(A. Veca in 'Evaristo

Baschenis', 1997).

L'Italia e

l'Europa del

Nord si

contendono il

primato delle

origini della

natura morta, ma

i critici non

sono ancora

riusciti a

stabilire in

modo

inequivocabile a

chi

spettino realmente.

I sostenitori

della linea 'italiana' mettono in

evidenza che già nel mondo antico

esisteva una produzione di nature morte

e che in epoca rinascimentale c'è non

solo una ripresa della tradizione

artistica antica ma anche un nuovo

impulso all'indagine empirica della

natura, e alla sua rappresentazione; si

tratterebbe quindi di un rinnovato

omaggio alla classicità. I

sostenitori della

linea 'nordica'

puntano su fattori socio-culturali:

l'assenza di una tradizione

accademica di forte impianto classicista

(per cui è nobile solo la pittura di

storia); la condanna protestante delle

immagini di culto, che favorisce la

diffusione di soggetti non religiosi, di

contenuto profano; il ruolo predominante

assunto dalla borghesia mercantile, che

vede nella raffigurazione delle 'merci',

che sono alla base del suo successo, la

celebrazione del suo nuovo status

e della sua ricchezza (sono i medesimi

argomenti usati per spiegare

l'affermazione anche della pittura di

paesaggio e della scena di genere);

l'amplissima diffusione del genere

(centri di produzione, artisti

specializzati) cui farebbe riscontro il

carattere episodico del fenomeno in

Italia.

C'è anche una

interpretazione di mediazione, di chi

rileva che

"nel corso

degli anni le

due posizioni si

sono dimostrate

parimenti valide

e attendibili,

ciò ... sta a

dimostrare che

questo genere

non ebbe una

sola origine, ma

nacque in

situazioni e

ambienti diversi

con forme e e

apporti la cui

varietà ne

arricchisce

grandemente il

significato"

(M. Gregori in

'La natura morta

al tempo di

Caravaggio',

1995). E visto che nel Cinquecento "i

maestri più attenti al dato 'naturale'

sono soprattutto i pittori attivi nelle

Fiandre (in particolare ad Anversa) e in

Italia settentrionale. Queste due

grandi aree - peraltro in reciproco e

intenso contatto - si dividono il

'primato' nella nascita della natura

morta" (La

natura morta italiana, 2003).

Poiché l'argomento è molto vasto, qui se

ne propone una sintetica e ridotta

disamina (escludendo gli ultimi due

secoli).

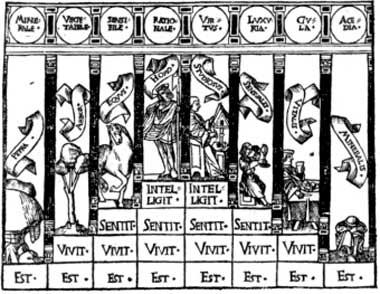

● IL MONDO

ANTICO: XENIA E

ASAROTOS OIKOS

L'arte antica ha

conosciuto un genere pittorico

assimilabile alla natura morta moderna:

lo sappiamo sia dalle fonti scritte sia

dalle pitture parietali di Pompei e

dell'area vesuviana in generale

(ritenute dagli studiosi riproduzioni di

pitture su tavola).

Queste rappresentazioni erano chiamate

xenia:

si usava cioè lo stesso termine che

indicava i 'doni ospitali', vale

a dire i cibi freschi (frutta, verdure,

uova, formaggi...) che gli ospiti

trovavano nelle proprie stanze come dono

da parte del padrone di casa (Vitruvio, seconda metà del I secolo

a.C.). Fondamentale è la

testimonianza di Filostrato

il Vecchio (III secolo),

autore dell'opera

Immagini

(Εικόνες)

in cui c'è la descrizione della

pinacoteca di una

villa a Napoli (Neapolis).

Tra i quadri descritti ci sono due

xenia, raffiguranti l'uno della

frutta (fichi, pere, ciliege), noci, uva

con miele, formaggi e brocche di latte,

l'altro della cacciagione e vari tipi di

pane e di frutta (compresi fichi e

castagne), con l'interessante insistenza

sull'illusionismo delle

rappresentazioni (Perché non prendi

questi frutti che sembrano fuoriuscire dai due cesti? Non sai che se

aspetti anche soltanto un poco non li troverai più come sono ora, con la

loro trina di rugiada?).

|